現地校1年目は試練の年。この記事では、6歳の子供がアメリカの現地校で過ごした初年度の様子を時系列に沿って紹介しています。

9月 年度始め ( 学校開始 1ヶ月目 )

新学期が始まる前に行われた面談により、担任の先生には子どもの実態がわかってもらえて適切なフォローを受けながら学校生活を送れると思いますが、特に英語力がない子供はサバイバル英語だけは言えるように練習しておくことが大切です。

「Can I go to a bathroom?(トイレに行ってもいいですか?)」

「Where is a bathroom?(トイレはどこですか?)」

「I don't understand.(わかりません)」

娘の場合はどうしても声を出したがらなかったので、それぞれのフレーズを紙に書き、伝えたい相手に見せることにしました。

うなずいたり、首を振ったりして意志を表すこともコミュニケーションの1つとなります。

娘のクラスでは「pass!( パス )」が有効だったので、先生の言っていることが全くわからなかった娘は,

授業中にpassを連発してそのときをやり過ごしていました。

10月 厳しい現実 (2ヶ月目)

学校に行き始めて1ヶ月が過ぎた頃。ネイティブの子供たちは、学校にも慣れ始めて子供同士の交流が盛んになる時期です。放課後にはプレイデイトの約束をしているお友達もよく見られます。

一方、英語力がないお子さんには辛い時期と言って良いでしょう。

2ヶ月ではリスニング力も弱く、英語で話しかけられても何を言っているのかわかりません。1ヶ月目の頃は、子供達も手探り状態で、クラスメイトを様子見と言ったところですが、この頃になると、ただ黙っている子どもに現地の子供たちは、そう相手もしてくれなくなります。

初めは仲良くしてくれていた友達も、意思疎通ができない娘からは、だんだん離れていってしまいました。

なお、子供の様子を知るには、ランチタイムがオススメです。子ども達に混じって、保護者もランチを取ることができます。アメリカでは日本のように子供の授業風景を見る機会が多くありませんので貴重な時間です。

現地の子供たちとお子さんがどんな関わり方をしているのか是非見に行ってください。英語だけが飛び交う現状に驚くことになるでしょう。

現地校に放り込まれた子供たちは、毎日毎日戦っています。

11月 秋の面談 ( 3ヶ月目 )

秋の面談 ( fall conference )では、担任の先生から子どもの学校での様子や成績についてのお話があります。ESL(英語が母国語ではない)の先生も同席されるので、子どもの英語力についての不安やメンタル面でのフォローが大変心強いです。

娘に関して言えば、現地校3ヶ月目でも英語を発話する兆しは一向になし。

ESLの子どもによって異なりますが、子供によっては「サイレント・ピリオド」になる子も。

「サイレント・ピリオド (沈黙期)」とは、初期の英語学習者が一定期間内何も喋らないことを指しますが、これは英語をインプットしている過程でありESLの先生によると心配いらないとのこと。

赤ちゃんが発話するまでの過程と同じことと考えればわかりやすいですね。

この期間は子供よって長かったり短かったりもしますが、娘の場合は性格的なものもあって6ヶ月間ぐらいは続く可能性だとも。

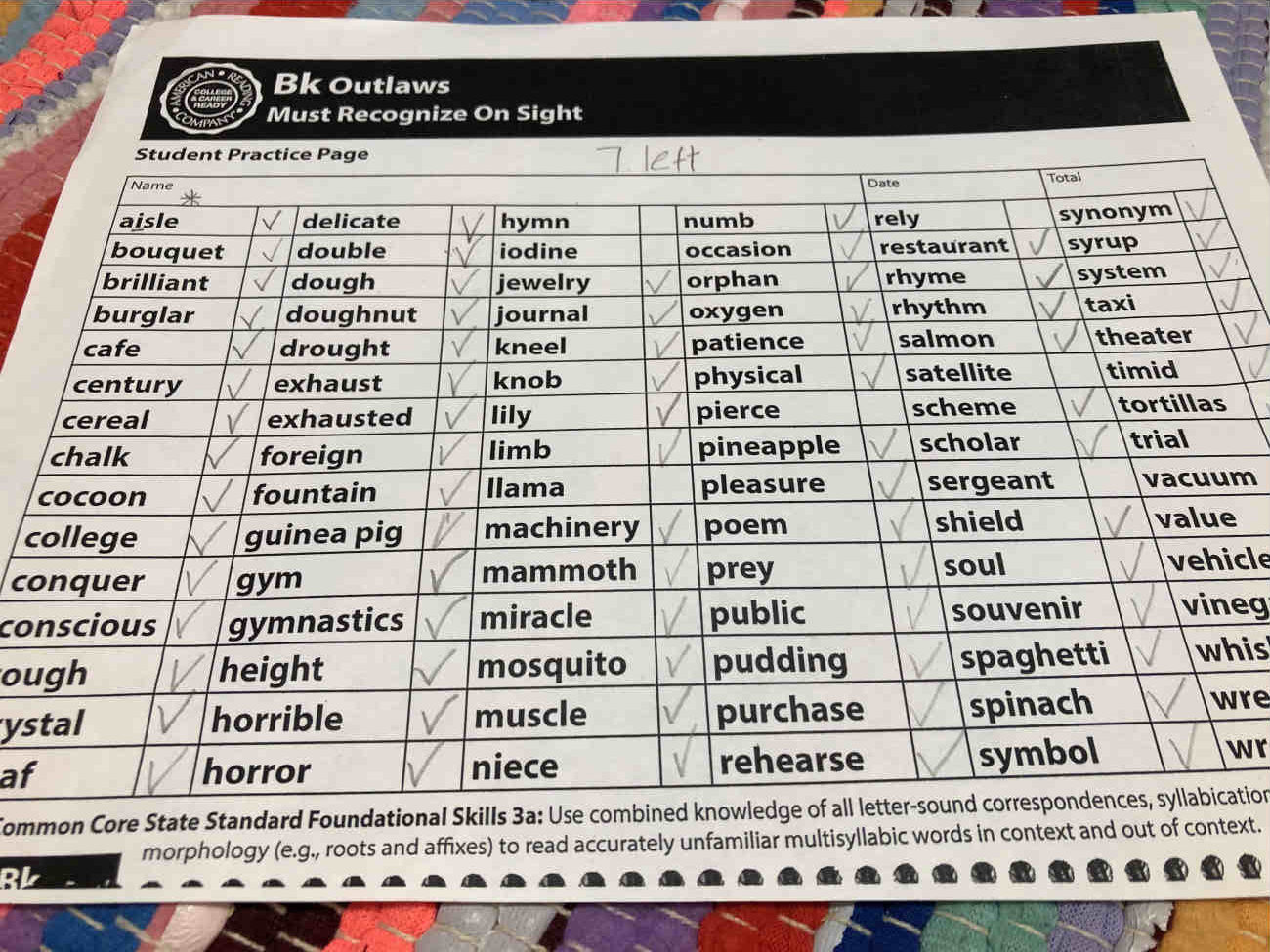

その一方、この時期に飛躍的に伸びて行ったのがリーディングスキルだったのです。→( 英語力を上げる!アメリカでの読書習慣 )

12月 アメリカ生活で最も辛い時期。(4ヶ月目)

アメリカではクリスマスの訪れに街全体が最も華やぐとき。

そんな中、子供によっては引き続き厳しい時間を過ごしているときかもしれません。

4ヶ月を過ぎ、次第に娘は先生の話す学習英語については理解しつつも、ネイティブの子供の話す英語にはついていかれず依然として発話なしの状態が続きます。

クラスメイトの仲間に入れず、楽しいはずの recess (休み時間)が「一番辛い、、、」と言っていたのが今も忘れられません。

また、この時期、クラスメイトからいじめられていることもありストレスは最高潮に。おまけにチックも出てきてしまいました。

1月 転機 (5ヶ月目)

年末年始の休暇で気分転換をするも状況は変わりません。クラスメイトによるいじめから娘が遂に登校を拒否し始めた頃です。

学校に相談して、この一件については解決しましたが、このあと原因不明の40度近い熱が4日間続きます。→(現地校で子供がいじめられたら)

インフルエンザ検査では陰性。これまでの疲れが溜まっていたことの現れだったのかもしれません。

2月 温存期 ( 6ヶ月目 )

いじめが解決した後、娘の取り巻く状況が変化したにも関わらず、特段娘の様子に変化は見られませんでした。毎日淡々と過ごしています。

不安が取り除かれたのを機に娘が何かに一歩踏み出すのかと思いきや、習い事やプレイデイトをしようともせず、とにかく家に帰ってきて宿題の読書ばかりするようになりました。

3月 安定期 ( 7ヶ月目 )

3月には、grade1における3回目の面談が行われました。成績 ( reading, listening, writing ) に関しては順調に伸びるもspeakingは相変わらず。スピーキングだけが極端に弱いことは以前と変わりません。「声を出す」という行為は、それだけメンタル面に大きく関わってくることなのでしょう。

友達関係はと言うと、会話したりすることは相変わらずしませんが、クラスメイトの中に入って一緒に行動しているとのことで少しは前進したのかとほっとします。

あれから娘からも特にいじめの話も聞きません。

現地校生活7ヶ月目にして、ようやく安心して学校に通えるようになりました。

4月 発話期 (8ヶ月目)

これまで英語を口にすることがなかった娘が、この時期に英語で発話し始めました。

きっかけは、娘のバースデーパーティーを開いたこと。

クラスメイトたちがたくさんのプレゼント持ってお祝いしに来てくれたことが、気分を前向きにさせてくれたのかもしれません。

娘なりにコミュニケーションを取っている姿が見て取れました。

5月 波に乗る (9ヶ月目)

学年の最後の月にして、念願のプレイデイトができるようになりました。お誕生日会を機に、現地校のお友達の家族と連絡先を交換でき、次第に交流を深めていくことができるようになっていったのです。

友達関係が円滑になったことで、娘の行動も変化を遂げていきます。

これまでは毎朝学校へ送った後、始業のベルが鳴るまで車から降りようとしなかった娘が、この時期からは学校へ着くなり、友達の輪に走って入っていくように。

学年の最終月にして、ようやく娘の楽しそうな姿を見られるようになりました。

1年目を振り返って

娘が学校へ行くのが楽しいと思えるようになったと感じられたのは、現地校に通い出してから9ヶ月目。

「子どもはすぐ慣れる」と言う人がいますが、現状はそうではなく、家族でかなりの忍耐を要することが大半ではないでしょうか。

今思い返してみると、家族であれほど一丸となって過ごした時間はありません。

懐かしい思い出です。